Escribo estas palabras a tropel, como lo que sucede. Hoy ha muerto Rubén Bonifaz Nuño, una de las voces más potentes de la poesía mexicana, hasta sus últimos versos en el libro Calacas (2003).

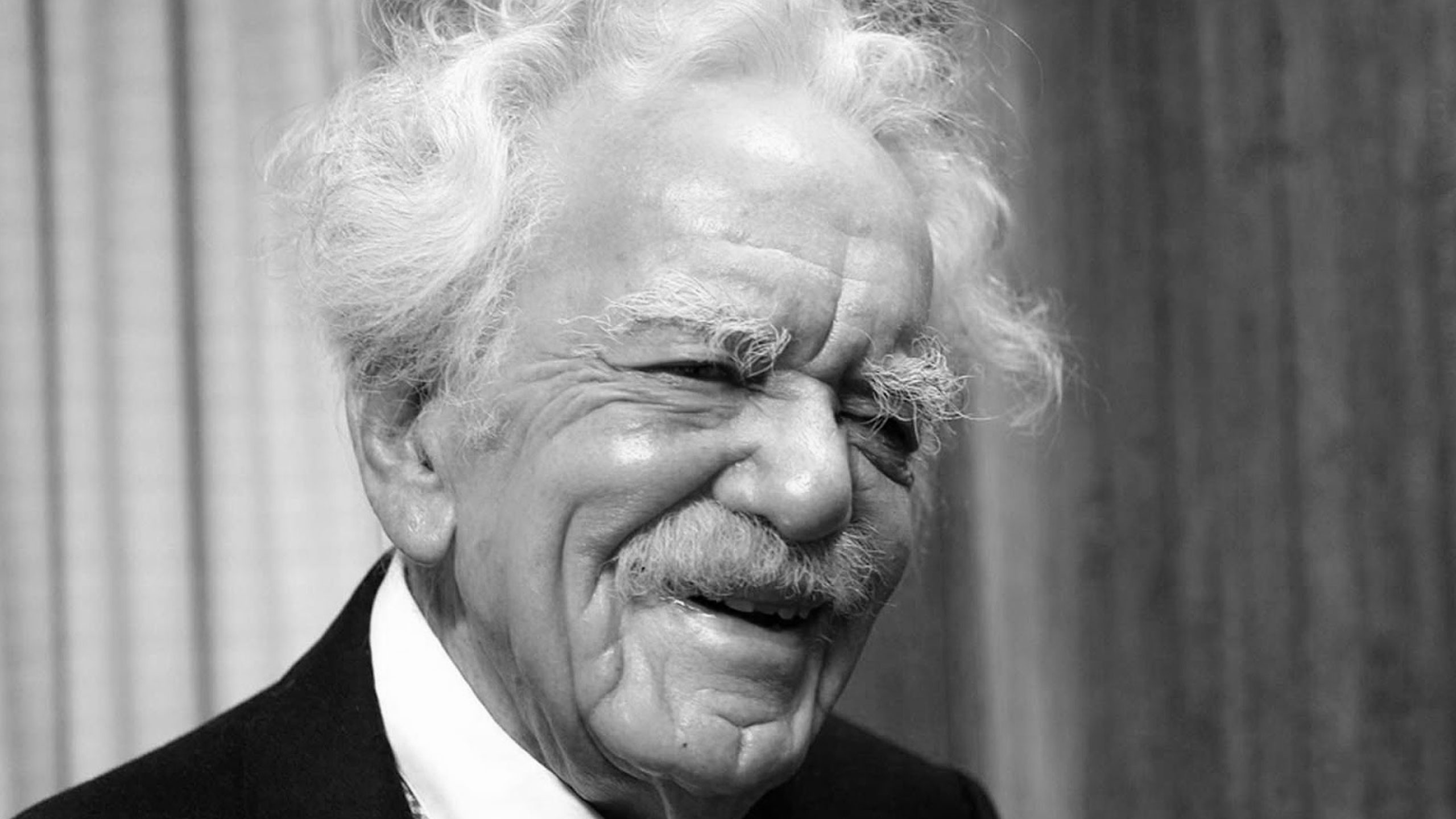

Cuando lo conocí en persona tenía 88 años. Celebraron su cumpleaños en su oficina de la Biblioteca Central de la UNAM. Estaban todos los amigos que le quedaban, sus sobrinos, y algunos estudiantes. Lo único que pude decirle es que lo admiraba; ya no oía bien y se veía cansado. Aquella vez comentó acerca de un avionazo en los viveros de Coyoacán, saludó a su sobrina, y agradeció a todos por su presencia. Estaba vestido con un chaleco de tela roja, llevaba una cadena de oro, la camisa impecable, y sus ojos verdes parecían mirar hacia adentro; ya lo había consumido la ceguera.

Calacas, I

Adelanta la pantomima:

igual que a las torres de los reyes

y a los jacales de los pobres,

con equitativo pie a mi puerta,

tin tin, están llamando ahora;

sé quién es, tin tin, y me resisto

a abrirle, y estoy, tin tin, abriéndole.

Bonifaz nació en Córdoba, Veracruz, hace casi 90 años, su padre fue telegrafista, por eso pudo viajar a la ciudad de México; su familia se estableció al Sur de la ciudad, en un departamento que era despacho de telégrafos. Cuenta de la vida de aquellos años cómo jugaba a explorar con sus amigos los entonces senderos del Pedregal; cómo corría detrás del tren que iba a Cuernavaca; recuerda las estrellas y constelaciones que entonces no se escondían por el smog. Su hermano Alberto, en silla de ruedas; el piano de la casa donde practicaba 4 horas diarias. La biblioteca donde conoció a Salgari y los libros. Y la pobreza encima de todo.

Fuego de pobres, I

Nadie sale. Parece

que cuando llueve en México, lo único

posible es encerrarse

desajustadamente en guerra mínima,

a pensar los ochenta minutos de la hora

en que es hora de lágrimas.

En que es el tiempo de ponerse,

encenizado de colillas fúnebres,

a velar con cerillos

algún recuerdo ya cadáver;

tiempo de aclimatarse al ejercicio

de perder las mañanas

por no saber qué hacerse por las tardes.

Y tampoco es el caso de olvidarse

de que la vida está, de que los perros

como gente se anublan en las calles,

y cornudos cabestros

llevan a su merced tan buenos toros.

No es cosa de olvidarse

de la muela incendiada, o del diamante

engarzado al talón por el camino,

o del aburrimiento.

A la verdad, parece.

Pero sin olvidar, pero acordándose,

pero con lluvia y todo, tan humanas

son las cosas de afuera, tan de filo,

que quisiera que alguna me llamara

sólo por darme el regocijo

de contestar que estoy aquí,

o gritar el quién vive

nada más que por ver si me responden.

Pienso: si tú me contestaras.

Si pudiera hablar en calma con mi viuda.

Si algo valiera lo que estoy pensando.

Llueve en México; llueve

como para salir a enchubascarse

y a descubrir, como un borracho auténtico,

el secreto más íntimo y humilde

de la fraternidad; poder decirte

hermano mío si te encuentro.

Porque tú eres mi hermano. Yo te quiero.

Acaso sea punto de lenguaje;

de ponerse de acuerdo sobre el tipo

de cambio de las voces,

y en la señal para soltar la marcha.

Y repetir ardiendo hasta el descanso

que no es para llorar, que no es decente.

Y porque, a la verdad, no es para tanto.

Hay tanto qué decir al respecto de este buen viejo. Las palabras se empujan para salir. Recuerdo su anécdota, cuando un amigo lo invitó a la ópera, junto con una muchacha hermosa, él fue a su casa, se cambió el traje viejo por el menos viejo, uno negro, y en la función no lo dejaron pasar por no ir bien vestido.

Los demonios y los días, para los que llegan a las fiestas

Para los que llegan a las fiestas

ávidos de tiernas compañías,

y encuentran parejas impenetrables

y hermosas muchachas solas que dan miedo

—pues uno no sabe bailar, y es triste—;

los que se arrinconan con un vaso

de aguardiente oscuro y melancólico,

y odian hasta el fondo su miseria,

la envidia que sienten, los deseos;

para los que saben con amargura

que de la mujer que quieren les queda

nada más que un clavo fijo en la espalda

y algo tenue y acre, como el aroma

que guarda el revés de un guante olvidado;

para los que fueron invitados

una vez; aquéllos que se pusieron

el menos gastado de sus dos trajes

y fueron puntuales; y en una puerta

ya mucho después de entrados todos

supieron que no se cumpliría

la cita, y volvieron despreciándose;

para los que miran desde afuera,

de noche, las casas iluminadas,

y a veces quisieran estar adentro:

compartir con alguien mesa y cobijas

vivir con hijos dichosos;

y luego comprenden que es necesario

hacer otras cosas, y que vale

mucho más sufrir que ser vencido;

para los que quieren mover el mundo

con su corazón solitario,

los que por las calles se fatigan

caminando, claros de pensamientos;

para los que pisan sus fracasos y siguen;

para los que sufren a conciencia,

porque no serán consolados

los que no tendrán, los que no pueden escucharme;

para los que están armados, escribo.

Luego la universidad, su carrera como traductor, aquellos párrafos al respecto de Catulo que se grabaron sobre láminas de oro:

Porque así como el amor correspondido es el sentido de la vida, la manera de señorear el mundo, la pasión desgraciada es la fatal dispersión del ser, la pérdida de sus posibilidades mismas de realizarse.

Y dado que sólo cuando hay esperanzas el amor es origen del bien, actual o venidero, desaparecidas ellas se degrada en enfermedad insufrible.

Y el eco del Veronés en su obra:

Acaso una palabra, 3

Te lo habrán dicho ya: que nadie muere

de ausencia, que se olvida, que un lamento

se repara con otro, y es el viento

o la raya en el agua que se hiere.

Y esta sed miserable que no quiere

perderte, acabará; y el pensamiento

por tanto tiempo tuyo, en un momento;

aunque hoy se aferre y grite y desespere.

Si todo se ha de ir, ¿Por qué llegaste?

¿Por qué si no me quieres, me has querido?

¿Me has curado tan sólo para herirme?

Así fue; te tuviste y me dejaste;

nada me quedará: te he recibido

no más que para verte y despedirme.

Bonifaz sabía de memoria casi toda la Iliada y la Eneida, que tradujo en versiones rítmicas y recitaba en Griego, cuando recitaba. Porque cuando yo lo conocí, no recitó nada, ya no podía, en silla de ruedas, sólo respondió una pregunta: -¿Maestro, qué le falta hacer en la vida?

-¡Morirme!

Y como dijo cuando le preguntaron en la Fundación para las Letras Mexicanas, -¿Por qué escribió poemas para Lucía Méndez?

-¡Pinche vida!

Fue todo lo que dijo, con su Raleigh en la boca. Nos queda su poesía, monumento gigantezco que se puede ver desde el otro lado del océano y que persistirá al paso de los años y del tiempo. Su poesía es de esperanza, él tuvo la educación socialista y nacionalista que se exigía durante el Cardenismo. Una poesía que tiende la mano, que habla para ser escuchada y comunicarse.

Dice en el Destino del canto, su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua:

[la poesía es] Una herramienta para edificar un recinto de agradable descanso entre el doloroso horror de los trabajos del mundo.

Al ser la comunidad la raíz del hombre, y el canto la raíz de la comunidad, el canto resulta fundamento del hombre, y condición imprescindible para que se realice su ser.

Desarmado él mismo [el poeta latino] en su índole perecedera, reclama su dignidad de ser en libertad, y resiste la incesante embestida del tiempo que implacable lo acerca a su fin, y para eso se vale de lo que no puede serle arrebatado: el momento en que está viviendo, el ejercicio de sus propias interiores potencias. Afirma el mundo que lo rodea, y procura la relación con un semejante que al tendese hacia él en búsqueda convergente, se convierta en su prójimo, primero, y después en su igual, y en última consumación en él mismo, por puro amor de amistad, de manera que una sola alma pueda ser poseída por ambos. De esta unión nacerá la esperanza: una comunidad ordenada, pacífica y justa; una eternidad conquistada por el quehacer llevado al cabo durante el breve tiempo que dura la vida; una soledad que al ser compartida, deja esencialmente de serlo. Y el hombre se hace fuerte y se afinca, y no hay lugar para la muerte.

Para poetass así, que intentan unir a los hombres, no hay lugar para la muerte.

Los demonios y los días, 42

Desde la tristeza que se desploma

desde mi dolor que me cansa,

desde mi oficina, desde mi cuarto revuelto,

desde mis cobijas de hombre solo,

desde este papel, tiendo la mano.

Ya no puedo ser solamente

el que dice adiós, el que vive

de separaciones tan desnudas

que ya ni siquiera la esperanza

dejan de un regreso; el que en un libro

desviste y aprende y enseña

la misma pobreza, hoja por hoja.

Estoy escribiendo para que todos

puedan conocer mi domicilio,

por si alguno quiere contestarme.

Escribo mi carta para decirles

que esto es lo que pasa: estamos enfermos

del tiempo, del aire mismo,

de la pesadumbre que respiramos,

de la soledad que se nos impone.

Yo sólo pretendo hablar con alguien,

decir y escuchar. No es gran cosa.

Con gentes distintas en apariencia

camino, trabajo todos los días;

y no me saludo con nadie: temo.

Entiendo que no debe ser, que acaso

hay quien, sin saberlo, me necesita.

Yo lo necesito también. Ahora

lo digo en voz alta, simplemente.

Escribí al principio: tiendo la mano.

Espero que alguno lo comprenda.

Y bueno, no sobran, unos versos para el viejo, de mi parte:

Mira, no llegó otra vez febrero;

no andamos en círculos errantes

sino en rectas líneas, derecho

hacia el precipicio de los años.

Pero queda tu mano tendida

Y, junto, todos los que la asimos.